Wie Alhausen sich seine Halle baute

Die Geschichte der Dreizehnlindenhalle

Es war ein frostiger Sonntag im Februar 1974, als sich einige Männer des Schützenvorstands in einen Bus setzten und nach Beller, Menne und Großeneder fuhren. Sie wollten Hallen anschauen, Maß nehmen und Ideen sammeln. Die Vision war klar: Auch Alhausen sollte eine eigene Dorfgemeinschaftshalle bekommen. Einen Ort, an dem gefeiert, getagt und gelacht werden konnte. Noch am selben Tag wurde gerechnet – grob, aber mit Herzblut.

Der Traum einer eigenen Halle

Schon wenige Tage später saßen die Schützen wieder zusammen, diesmal im „Café Götte“. Dort wurde nicht nur diskutiert, sondern auch ein Bauausschuss gegründet. Schnell war man sich einig: Jeder Haushalt gibt 300 Mark für das große Vorhaben. Ein stolzer Betrag – und doch trugen ihn die Familien mit. Das ganze Dorf stand hinter dem Plan.

Die ersten Zeichnungen entstanden, Kosten wurden kalkuliert, Bauholzlisten erstellt. Immer wieder traf man sich, mal im „Weberhaus“, mal in der „Dreizehnlinden“-Gaststätte oder im „Mühlengrund“. In dichten Rauchschwaden und bei einem Bier wurden Ideen gewälzt, Zweifel zerstreut und Entscheidungen getroffen.

Von der Skizze zum Spatenstich

Im März 1974 hingen die Einladungen zur Bürgerversammlung an den Haustüren. 200 Stück hatten die Helfer eigenhändig kopiert, in Umschläge gesteckt und durchs Dorf getragen. Als dann am 16. März die Halle im „Café Götte“ vorgestellt wurde, war die Stimmung elektrisierend: Der Traum wurde Wirklichkeit.

Nur wenige Wochen später, Ende Juni, rollten die ersten Schaufeln über den Boden. Das Gelände war abgesteckt, die Fundamente ausgeschachtet. Männer mit Spitzhacken und Schubkarren gruben sich durch den Boden. Von nun an war jedes Wochenende ein Arbeitseinsatz – wer Zeit hatte, packte mit an.

Ein Dorf baut zusammen

Der Fuhrunternehmer Werner Körner wurde zum heimlichen Helden des Projekts. In 35 Touren brachte er Sand, Schotter und Splitt – insgesamt über 775 Tonnen Material – zur Baustelle. Die Binder für das Dach wurden von der Firma Wolff in Ottbergen geliefert, doch gesetzt haben sie die Alhausener selbst, am 16. August 1974. Ein denkwürdiger Tag: Zum ersten Mal ragte das Skelett der Halle in den Himmel.

Abends traf man sich in der Wirtschaft, schmutzig und müde, aber stolz. Da wurde erzählt, gelacht – und manchmal auch gestritten. Doch am nächsten Morgen stand man wieder gemeinsam auf der Baustelle. Fensterstürze wurden gegossen, Giebel gemauert, Dachelemente verschraubt. Ein Mosaik aus kleinen Schritten, getragen vom Willen der Dorfgemeinschaft.

Das erste Schützenfest in der neuen Halle

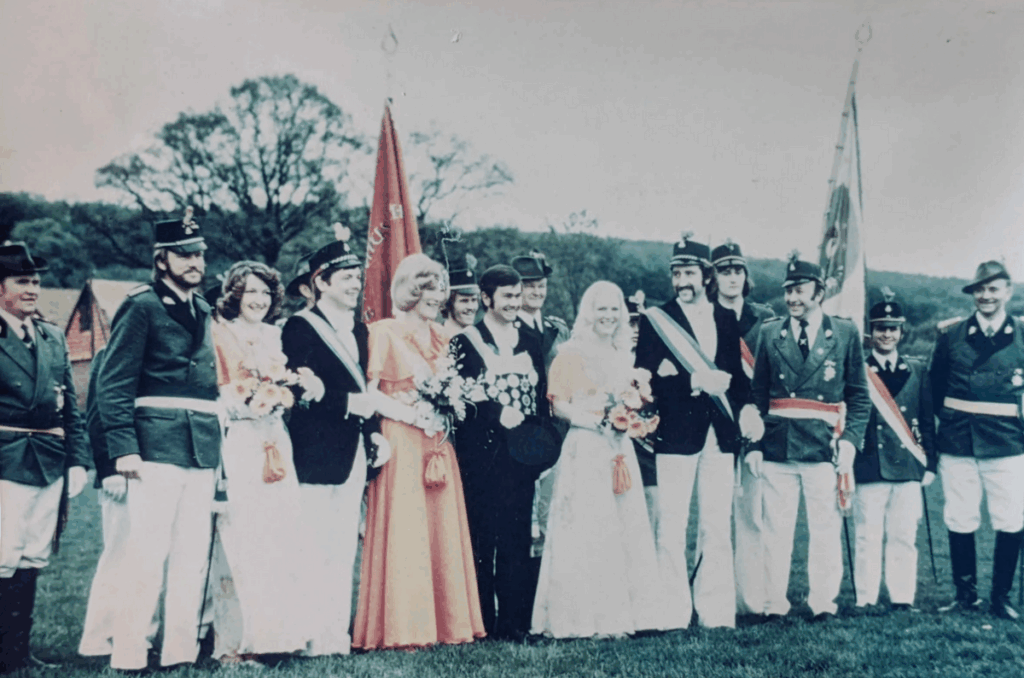

Noch war nicht alles fertig, als im Mai 1975 das Schützenfest nahte. Aber das hinderte niemanden: Die Halle stand, die Tische und Stühle waren aufgestellt, die Theke eingebaut. Vom 10. bis 12. Mai 1975 wurde zum ersten Mal in der neuen Halle gefeiert. König war Manfred Wiegran, Königin Monika Reichling – und ganz Alhausen tanzte.

Die Halle roch noch nach frischem Holz und feuchtem Putz, doch das störte keinen. Im Gegenteil: Jeder wusste, er stand mitten in einem Bauwerk, das er selbst mitgeschaffen hatte.

Vollendung und Vermächtnis

In den folgenden Monaten wurden die Heizungsanlage eingebaut, Fensterbänke gesetzt, die Außenanlagen gestaltet. Im Mai 1976 rollten noch einmal Wagen mit Splitt und Füllmaterial durchs Dorf. Doch das Wichtigste war längst erreicht: Alhausen hatte seine Dreizehnlindenhalle.

Mehr als ein Gebäude war sie von Beginn an ein Symbol für Zusammenhalt. Jeder Stein, jeder Balken, jede Schaufel Erde trug die Handschrift der Dorfgemeinschaft. Und so ist die Halle bis heute nicht nur ein Haus zum Feiern, sondern ein Denkmal für das, was möglich ist, wenn ein Dorf zusammensteht.

50 Jahre später

Am 31. August 2025 konnte Alhausen ein ganz besonderes Jubiläum feiern: 50 Jahre nach den ersten großen Arbeiten am Fundament der Halle wurden die Erbauer erneut mit Standing Ovations in der Dreizehnlindenhalle begrüßt. Aus den Unterlagen des damaligen Architekten Rolf Reichling geht hervor, dass insgesamt 94 Bürger beim Bau mitgewirkt haben. 59 von ihnen sind inzwischen verstorben. Die Anwesenden erinnerten an ihre verstorbenen Mitstreiter und feierten zugleich das Vermächtnis einer Generation, die mit Tatkraft und Zusammenhalt etwas Dauerhaftes geschaffen hat.